Articolo pubblicato su Le Monde

Di Daron Acemoglu (MIT), George Akerlof (Georgetown), Abhijit Banerjee (MIT), Esther Duflo (Collège de France e MIT), Simon Johnson (MIT), Paul Krugman (CUNY) e Joseph Stiglitz (Columbia).

Non sono mai stati così ricchi eppure contribuiscono pochissimo alle casse pubbliche: da Bernard Arnault a Elon Musk, i miliardari hanno aliquote fiscali significativamente inferiori rispetto al contribuente medio. Una ricerca pionieristica condotta in collaborazione con le autorità fiscali di diversi paesi lo dimostra: gli individui ultra-ricchi pagano circa lo 0%-0,6% del loro patrimonio in imposte sul reddito. In un paese come gli Stati Uniti, la loro aliquota fiscale effettiva è di circa lo 0,6%, mentre in un paese come la Francia, è più vicina allo 0,1%.

Includendo tutte le altre imposte obbligatorie (imposte sulle società, contributi previdenziali, imposte sui consumi, ecc.) e calcolando i loro pagamenti fiscali come frazione del reddito, le loro aliquote fiscali effettive risultano inferiori a quelle dei contribuenti della classe media.

I nostri ultra-ricchi contribuiscono meno al nostro fabbisogno di entrate comuni rispetto alle loro segretarie o ai loro autisti. Come siamo arrivati a questo punto? In breve, perché gli ultra-ricchi possono facilmente strutturare il proprio patrimonio per evitare l’imposta sul reddito, che dovrebbe essere il fondamento della giustizia fiscale.

Nei paesi europei, questa ottimizzazione si ottiene attraverso la creazione di holding familiari, in cui i dividendi si accumulano al riparo dalla tassazione. Negli Stati Uniti, l’uso delle holding per eludere le tasse è vietato dagli anni ’30, il che spiega perché i ricchi siano tassati più pesantemente lì che in Europa, sebbene alcuni siano comunque riusciti a trovare soluzioni alternative.

Fortunatamente, questa situazione non è il risultato di una legge naturale o di un destino antico: deriva da decisioni umane e scelte politiche. Non c’è inevitabilità in questo caso.

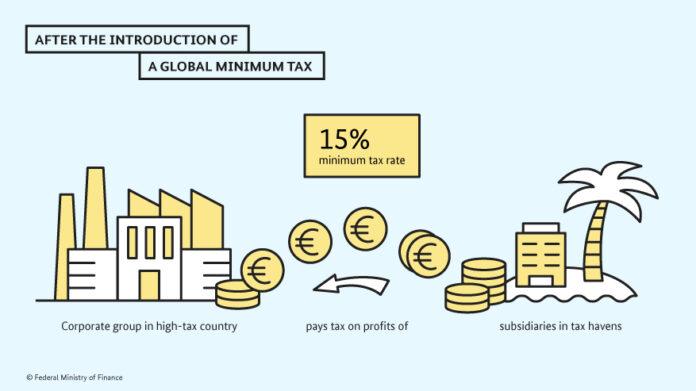

Non solo è necessario imporre un maggiore onere fiscale ai miliardari, ma, cosa ancora più importante, è possibile. Uno degli approcci più promettenti è quello di introdurre un’imposta minima per gli ultra-ricchi, espressa in percentuale del loro patrimonio. Questo meccanismo è efficace perché mira a tutte le forme di ottimizzazione fiscale, di qualsiasi natura.

È mirato, in quanto si applica solo ai contribuenti più ricchi e solo a coloro tra loro che evadono il fisco. Ed è necessario, perché è difficile chiedere a qualsiasi gruppo sociale di fare sacrifici prima di garantire che i più ricchi non sfuggano alla tassazione.

A livello globale, un’imposta minima del 2% sul patrimonio dei miliardari genererebbe circa 250 miliardi di dollari di gettito fiscale, da sole 3mila persone. In Europa, si potrebbero raccogliere circa 50 miliardi di dollari. Estendendo questa aliquota minima alle persone con un patrimonio superiore a 100 milioni di dollari, queste somme aumenterebbero significativamente.

In Francia, l’Assemblea Nazionale ha votato a febbraio a favore di un’imposta minima del 2% sui patrimoni superiori a 100 milioni di euro. Anche se il Senato si oppone a questa iniziativa, non c’è dubbio che questa proposta sia dalla parte giusta della storia. Nel 2024, il Brasile ha inserito la questione nell’agenda del G20. Il 30 giugno 2025, Brasile e Spagna hanno annunciato l’intenzione di collaborare per tassare gli ultra-ricchi, a cui si è presto aggiunto il Sudafrica. Il movimento internazionale è in corso.

In un periodo di deficit pubblici in forte crescita e di ricchezza estrema, il governo francese deve prendere l’iniziativa approvata dall’Assemblea Nazionale. Non c’è motivo di aspettare che venga finalizzato un accordo internazionale: al contrario, la Francia dovrebbe dare il buon esempio, come ha fatto in passato. Soprattutto perché i miliardari sono particolarmente prosperi in Francia. La ricchezza dei 500 individui più ricchi elencati dalla rivista Challenges ammonta ora all’equivalente del 40% del PIL, rispetto ad appena il 6% nel 1996, il primo anno della classifica.

Naturalmente, proprio come quando fu introdotta l’imposta sul reddito all’inizio del XX secolo, gli oppositori di questa misura prevedono ogni sorta di disastro. Eppure né l’esperienza storica né la conoscenza economica supportano le loro affermazioni. Crescita e innovazione non sono state chiaramente annientate dalla tassazione progressiva sul reddito. L’imposta minima sugli ultra-ricchi non farebbe altro che completare la rivoluzione iniziata un secolo fa, sottoponendo gli ultra-ricchi di oggi alle stesse regole di tutti gli altri. Per quanto riguarda il rischio di esilio fiscale, il disegno di legge approvato dall’Assemblea Nazionale prevede che i contribuenti rimangano soggetti all’imposta minima per cinque anni dopo aver lasciato il Paese.

Il governo potrebbe spingersi oltre e proporre di estendere questo periodo a dieci anni, il che probabilmente ridurrebbe ulteriormente il rischio di espatrio. Nel 1954, la Francia fu il primo Paese a introdurre l’imposta sul valore aggiunto (Iva). Nel giro di pochi anni, tutti i Paesi del mondo (tranne gli Stati Uniti) la adottarono.

Tassare i consumi – ed esentare i risparmi – poteva essere giustificato nel periodo successivo alla Seconda guerra mondiale, quando gli stock di capitale e la disuguaglianza di ricchezza erano a livelli storicamente bassi. Ma se l’Iva è stata l’imposta del dopoguerra, l’imposta sugli ultra-ricchi è quella di cui abbiamo bisogno oggi, in un’epoca di fortune in forte crescita.

La Francia ha ora l’opportunità, ancora una volta, di fare da esempio al resto del mondo.